有馬押太鼓の由来

有馬押太鼓は、有馬藩が、戦場における家臣への合図として、ホラ貝と共に太鼓を使用したことから始まったといわれています。

昭和53 年3 月篠山神社文庫より、太鼓作法の古文書「押貝太鼓作法」「鼓用法」「久保記録の五捨騎鎗武者指導作法」の三冊が発見されました。いずれも、戦いの出陣から戦場での隊列の組み方をホラ貝や太鼓のリズムによって組む作法が書かれています。

原典古文書にみる太鼓作法

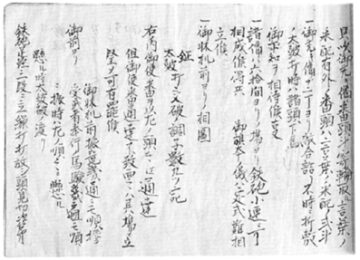

鼓用法

鼓用法は文化14 年(1878 年)にまとめられたと記されています。この時代は風流を愛し《月船公》といわれた九代藩主有馬頼徳公の時代、飲食節を告げる太鼓、城を守る時、攻める時の太鼓、夜襲の太鼓の音符が説明してあり特に少ない味方で大勢と戦う時の太鼓など興味深いものがあります。

五拾騎鎗武者指導作法

久保記録の「五拾騎鎗武者指導作法」は正徳元年(1711 年)天保14 年(1843 年)にかけて書かれた久保家代々の日記で28 冊あり。やはり一番貝、二番貝に続いて太鼓が登場し、戦いの陣形を太鼓の打ち方によって変化させた。

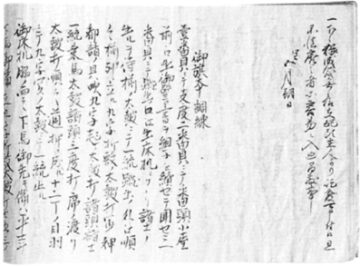

押貝太鼓作法

押貝太鼓作法は3 冊のうちでも最もはっきり図式化され、たとえば20 人?30 人の隊列の組み方など素人でもよく理解できるように描かれていて、最前列から大筒、小筒の鉄砲隊、騎馬隊、槍隊この後方に貝、太鼓が一列に並んだ《一段目之丁》など太鼓の音符によって隊列編成が決まっていた当時をしのぶに充分な資料のかずかずです。

古文書

この見つかった古文書は貴重なものばかりでこの遺産を大切にして是非とも久留米藩伝統の音を残したいと思います。